BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar

Belakang

Berkembangnya agroindustri hasil perikanan

selain membawa dampak positif, yaitu sebagai penghasil devisa, memberikan nilai

tambah dan penyerapan tenaga kerja, juga telah memberikan dampak negatif yaitu

berupa buangan limbah. Limbah hasil dari kegiatan tersebut dapat berupa limbah

padat dan limbah cair (Ibrahim, 2005). Limbah perikanan ini semakin meningkat

karena adanya peningkatan konsumsi manusia untuk sumberdaya perikanan sehingga

berbanding lurus dengan banyaknya limbah perikanan yang dihasilkan. Limbah perikanan

yang dihasilkan berupa kulit, tulang, kepala, ekor dan jeroan. Dari

hasil survei yang dilakukan dapat diperkirakan volume limbah ikan setiap

nelayan di wilayah tangkap perairan Indonesia sekitar satu kilogram per hari

sehingga tersedia 1.600 kilogram limbah padat ikan setiap hari (Prihatiningsih et al., 2014).

Indonesia merupakan

Negara yang terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Namun sayang, di Indonesia

masakan laut dan pengolahan hasil laut dari Cructaceae belum dapat

optimal. Pada umumnya sebagian besar pengolahan hasil laut dari Cructaceae hanya

digunakan sebagai bahan campuran pembuatan krupuk, terasi atau makanan ternak,

di mana harga jual ketiga produk olahan tersebut tidak setinggi harga chitosan.

Salah satu iklan di internet menyebutkan harga 50 gram chitosan ± $ 23 US.

Belum dimanfaatkannya limbah pengolahan udang dan kepiting sebagai sumber chitosan

boleh jadi disebabkan karena belum dikenalnya industri chitosan secara umum

atau karena tidak ada publikasi yang memuat proses yang dikerjakan secara

sederhana di Indonesia (Kusumawati, 2009).

Setiap

tahun, menurut catatan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2000, Cold

Storage (perusahaan pengolahan ikan) tanah air

menghasilkan limbah kulit /

kepala udang,

cangkang kepiting dan hewan laut lainnya tidak kurang dari 56.200 metrik ton.

Limbah tersebut terbukti kaya

akan kitin, yang melalui

proses tertentu akan dapat dihasilkan kitosan. Sebagai salah satu negara pengekspor

kepiting, Indonesia tentu saja

berpeluang memproduksi

kitin atau kitosan. Dengan ekspor kepiting (umumnya kaleng) sekitar 4000 ton per

tahun juga berpotensi

menghasilkan kulit sebagai limbah sebanyak 1000 ton per tahun. Limbah

tersebut berpotensi diolah

menjadi kitin, dengan produksi sekitar 1700 ton per tahun. Sebaran

ketersediaan kulit kepiting,

mencakup Sumatera Utara,

Pantai Timur Sumatera, Pantura Jawa, Kalimantan dan Sulawesi Selatan (Agus 2011

dalam Trisnawati et al., 2013).

1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di

atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam makalah ini seperti berikut.

1. Apa yang

dimaksud chitosan?

2. Apa sumber chitosan?

3. Bagaimana

cara pembuatan chitosan?

4. Bagaimana

karakteristik chitosan?

5. Bagaimana

penerapan chitosan dalam bidang kehidupan?

6. Apa manfaat penggunaan

chitosan?

1.3

Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah

di atas maka dapat ditentukan tujuan dalam makalah ini seperti berikut.

1. Mengetahui

pengertian chitosan.

2. Mengetahui

sumber chitosan.

3. Memahami

cara pembuatan chitosan.

4. Memahami

karakteristik chitosan.

5. Memahami

penerapan chitosan dalam bidang kehidupan.

6. Mengetahui

manfaat penggunaan chitosan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

Chitosan

Chitosan adalah suatu

polisakarida yang diperoleh melalui deasetilasi kitin. Perbedaan diantara kitin

dan chitosan terdapat pada derajat deasetilasinya. Chitosan mempunyai derajat

deasetilasi 80-90 %, namun secara umum chitosan dinyatakan apabila derajat

deasetilasinya lebih besar 70 %. Chitosan tidak larut dalam air tapi larut

dalam pelarut asam dengan pH di bawah 6,0. Pelarut yang umum digunakan untuk

melarutkan chitosan adalah asam asetat 1% pada pH sekitar 4,0. Pada pH di atas

7,0 stabilitas kelarutan chitosan sangat terbatas. Pada pH tinggi, cenderung

terjadi pengendapan dan larutan chitosan membentuk kompleks polielektrolit dengan

hidrokoloid anionik menghasilkan gel chitosan yang memiliki kemampuan

menghambat bakteri patogen (antibacteria), menurunkan kadar kolesterol (hypocholesterolemia)

serta mampu memacu kekebalan tubuh (immunostimulant). Sebagai ’kandidat’

pengganti antibiotik, bahan aditif setidaknya harus memiliki sifat antimikroba

(Lin et al., 2009 dalam Harti et al., 2012).

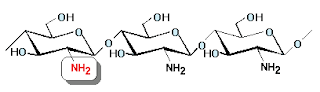

Chitosan

(2-amino-2-deoksi-D-glukopiranosa) adalah senyawa turunan dari chitin

(N-asetil-2-amino- 2-deoksi-D-glukopiranosa) yang terdeasetilasi pada gugus

nitrogennya (Anonim, 1998 dalam

Kusumawati, 2009). Chitin dan chitosan merupakan polimer linier. Deasetilasi yang

terjadi pada chitin hampir tidak pernah selesai sehingga dalam chitosan masih

ada gugus asetil yang terikat pada beberapa gugus N (Kusumawati, 2009).

2.2 Sumber

Chitosan

2.2.1 Kepiting

Kepiting mengandung

persentase kitin paling tinggi (70%) diantara bangsa-bangsa krustasea, insekta,

cacing maupun fungi (Shahidi et al.,

1999 dalam Trisnawati et al., 2013).

2.2.2 Rajungan

Pemilihan rajungan sebagai bahan baku pembuatan

kitosan di dasarkan pada kadar kitin yang tinggi yakni berkisar antara 20-30%

dan bahan yang mudah di dapat karena banyak di konsumsi masyarakat, sedangkan

pemilihan aplikasi sebagai pengawetan ikan di karenakan oleh produksi serta

nilai ekspor ikan yang tinggi di Indonesia (Sedjati, 2006 dalam Silvia, 2014).

2.2.3

Udang

Udang termasuk ke dalam

anggota filum Arthropoda dan termasuk kelas Crustacea. Kerangka

luar udang tersusun atas kitin dan diperkuat oleh bahan kalsium karbonat.

Kandungan kitin dari limbah udang (kepala, kulit, dan ekor) mencapai sekitar

50% dari berat udang (Widodo et al.,

2005 dalam Purwanti, 2014) sehingga

limbah udang ini dapat digunakan sebagai bahan baku penghasil kitin, kitosan,

dan turunannya yang bernilai tinggi (Rachmania, 2011 dalam Purwanti, 2014).

|

Gambar 1. Udang

(Sumber: Purwanti, 2014)

|

2.3 Cara

Pembuatan Chitosan

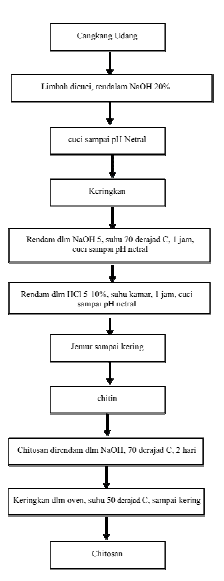

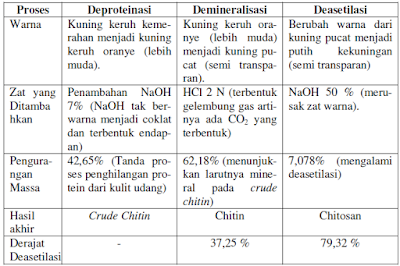

Dalam penelitian Kusumawati (2009), proses isolasi

chitin terdiri dari dua tahap, yaitu tahap deproteinasi dilanjutkan tahap demineralisasi

dan pada akhirnya akan mengalami tahap deasetilasi dimana chitin mengalami

transformasi menjadi chitosan. Tahap deproteinasi adalah tahap proses pemisahan

protein yang terdapat pada limbah kulit udang. Setelah tahap deproteinasi dilanjutkan

dengan tahap demineralisasi yang merupakan tahap penghilangan mineral pada

kulit udang yang sebagian besar adalah CaCO3 dan Ca3(PO)4

pada chitin kasar sehingga dihasilkan chitin. Untuk mendapatkan chitosan

dilakukan tahap deasetilasi, dimana derajat diasetilasi yang dihasilkan harus

ada dalam range nilai chitosan standart.

|

Gambar 2. Alur proses pembuatan chitosan dari kulit udang

(Sumber: Swastawati et al., 2008)

|

2.4 Karakteristik Chitosan

Kitosan tidak beracun dan mudah

terbiodegradasi. Kitosan tidak larut dalam air, dalam larutan basa kuat, dalam

H2SO4 dan dalam beberapa pelarut organik seperti alkohol

dan aseton. Kitosan sedikit larut dalam HCl dan HNO3, serta larut

baik dalam asam lemah, seperti asam formiat dan asam asetat (Savitri et al., 2010).

|

Gambar 3. Struktur chitosan

(Sumber: Savitri et al., 2010)

|

Seperti selulosa dan

chitin, chitosan merupakan polimer alamiah yang sangat melimpah keberadaannya di

alam. Namun hal tersebut menunjukkan keterbatasannya dalam hal reaktivitas.

Oleh karena itu, chitosan dapat digunakan sebagai sumber

material alami, sebab chitosan sebagai polimer alami mempunyai karakteristik

yang baik, seperti dapat terbiodegradasi, tak beracun, dapat mengadsorpsi, dan

lain-lain (Kusumawati, 2009).

|

Gambar 4. Kualitas standar chitosan

(Sumber: Protan Laboraturies Inc, 2004 dalam Fachry dan Sartika, 2012)

|

Kitosan kering tidak memiliki titik lebur. Bila

kitosan disimpan dalam jangka waktu lama pada suhu sekitar 1000F

(37,80C) maka sifat kelarutannya dan viskositasnya akan berubah.

Bila disimpan dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan terbuka (terjadi

kontak dengan udara) maka akan terjadi dekomposisi, viskositas larutannya akan

berkurang dan warnanya akan menjadi kekuningan (Utami, 2013).

|

Gambar 5. Karakteristik chitin dan chitosan

(Sumber: Widarta, 2004 dalam Kusumawati, 2009)

|

2.5 Penerapan Chitosan dalam Bidang Kehidupan

Kitin dan Kitosan dapat

diaplikasikan dalam bidang industri maupun kesehatan. Beberapa aplikasinya

antara lain di industri tekstil, fotografi, kedokteran, fungisida, kosmetika,

pengolahan pangan dan penanganan limbah. Kitosan juga merupakan bahan baku

pembuatan membran, diharapkan dengan berhasilnya melakukan sintesis produk

kitosan akan menunjang kebutuhan terhadap membran, yang banyak digunakan untuk

berbagai kebutuhan filtrasi atau separasi. Selain itu kitosan dapat berfungsi sebagai

koagulan yang aplikasinya banyak digunakan pada proses pengolahan limbah

(Synowiecki et.al., 2003 dalam Savitri et al., 2010).

|

Gambar 6. Aplikasi kitin, kitosan dan turunannya dalam industri makanan

(Sumber: Shahidi et al., 1999 dalam Ferdiansyah, 2005)

|

2.5.1 Pangan

Hasil penelitian Satyajaya dan Nawansih (2008) dalam Utami (2013), menyimpulkan bahwa semakin

tinggi konsentrasi kitosan yang ditambahkan pada mie basah, maka akan dihasilkan

mie basah yang mutunya lebih baik dan masa simpannya lebih lama. Pemberian

kitosan pada mie basah dapat meningkatkan nilai gizi dan kualitas mie basah,

dimana pemberian kitosan dapat meningkatkan kadar protein, kadar karbohidrat,

dan menurunkan kadar air pada mie basah. Berdasarkan hasil uji organoleptik

yang dilakukan, diketahui bahwa pemberian kitosan dapat mempertahankan aroma,

warna dan tekstur (Yanti, et al. 2013). Berdasarkan hasil penelitian

Satyajaya dan Nawansih (2008), diketahui bahwa pada penambahan chitosan dengan

konsentrasi 150 dan 200 ppm dengan masa penyimpanan mie basah 0 dan 24 jam,

jumlah total bakteri berkisar antara 2,4 x 105 dan 2,6 x 105 koloni/g. Jumlah

ini masih dibawah SNI No. 01-2987- 1992 untuk mie basah yaitu 1,0 x 106 koloni/g.

Kitosan yang berasal dari limbah

udang dapat digunakan sebagai bahan pengawet daging ayam, tanpa mengubah rasa

dan aroma khas daging ayam. Waktu perendaman terbaik adalah 45 menit pada

kitosan 2%. Sedangkan aplikasi kitosan sebagai bahan pengawet diperoleh kondisi

terbaik pada derajad deasetilasi 70,34%. Kitosan dapat diproduksi dalam

industri rumah tangga karena prosesnya yang sederhana dan mudah dipelajari

(Harjanti, 2014).

2.5.2 Membran Ultrafiltrasi

Chitosan dapat dibuat

menjadi membran ultrafiltrasi. Setelah menjadi serbuk chitosan

dapat langsung dibuat membran

dengan melarutkannya dalam Asam Asetat sebagai pelarut. Sebelumnya

harus dipastikan bahwa cetakan

yang akan digunakan harus

dibersihkan dahulu dengan

menggunakan aseton.

Setelah terbentuk suatu

lapisan film basah cetakan dioven sampai film menjadi kering dimana diperlukan larutan NaOH

4% untuk merendam membran

kering agar

terlepas dari cetakannya. Selanjutnya, agar membran bersih dari alkali diperlukan aquabidestilata

untuk pembilas (Widarta, 2004 dalam Kusumawati, 2009).

|

Gambar 7. Membran ultrafiltrasi

(Sumber: Kusumawati, 2009)

|

2.5.3 Benang/Kain Antibakteri

Beberapa penelitian

aplikasi kitosan pada benang maupun kain kapas telah dilakukan untuk menghasilkan

produk benang/kain yang bersifat antibakteri. Proses fiksasi kitosan pada

benang/kain kapas dilakukan dengan cara memodifikasi struktur kimia kovalen

serat kapas yang berupa selulosa sehingga terbentuk gugus aldehid dengan menggunakan

oksidator natrium periodat (Yulina et al.,

2014).

2.5.4 Plastik Biodegradable

Plastik

biodegradable dari pati singkong dan kitosan ini menjadi salah satu

alternatif bahan pembungkus. Selain ramah lingkungan karena mudah terurai, juga

memiliki karakteristik awet dan tahan hingga bulan ke-3 dari pemakaian. (Feris,

peneliti muda bidang kimia material dan komposit andalan DPPM UII) (Fachry dan Sartika, 2012).

Bioplastik yang

dihasilkan, yaitu berupa lembaran tipis, transparan

yang tidak tembus pandang dan elastis. Bioplastik dengan

tambahan kitosan yang lebih banyak, tampak sedikit

basah, berbau tajam dan asam. Bau tajam dan asam pada bioplastik disebabkan

oleh asam asetat yang digunakan sebagai pelarut kitosan.

Bioplastik ini mempunyai ketebalan sekitar 70-145 μm

(Hartatik et al., 2014).

|

Gambar 8. Bioplastik

(Sumber: Hartatik et al., 2014)

|

2.5.5 Pengawetan Ikan

Pengawetan

ikan menggunakan metode Ahmad et al.

(2003) yang diterapkan oleh Mahatmanti et

al. (2011) dalam Silvia et al. (2014) dimana untuk mencari

optimalisasi kitosan sebagai bahan pengawetan kitosan maka kitosan yang

digunakan divariasi konsentrasinya dengan cara melarutkan kitosan (w/v) kedalam

asam asetat 1% (v/v) (Susanti et al.,

2013 dalam Silvia et al., 2014). Sampel ikan kembung (Rastrelliger

sp) dan ikan lele (Clarias batrachus). yang diambil dari tambak,

kemudian ditimbang untuk diketahui massanya. Sampel ikan masing-masing direndam

dalam larutan kitosan dengan konsentrasi yang bervariasi dengan perbandingan 1

kg ikan/1 L larutan kitosan. Penyimpanan dilakukan dengan variasi waktu serta

cara pemberian larutan pengawetan ikan.

2.5.6 Plester Luka

Penelitian

ini bertujuan untuk menguji dan mengembangkan aplikasi penutup luka secara

sistem penghantaran obat melalui potongan kasa (transdermal patch)

dengan modifikasi zat aktif kitosan yang diketahui sebagai alternatif untuk

mengurangi aktivitas bakteri dan mempercepat penyembuhan luka. Sistem

penghantaran obat secara transdermal merupakan salah satu inovasi modern untuk

mengatasi problema bioavailabilitas obat jika diberikan melalui jalur lain

seperti oral (NHF, 2008 dalam Waty,

2012). Oleh karena itu, diperlukan alternatif modifikasi plester kitosan untuk

mempercepat penyembuhan luka ringan pada lapisan epidermis kulit dan diharapkan

dapat mencegah meluasnya luka terinfeksi. Menurut Mutia (2009) dalam Waty (2012), berdasarkan kedalaman

dan luasnya luka, maka luka dibagi menjadi luka stadium I-stadium IV. Plester

luka ini ditujukan untuk luka pada stadium I, yaitu luka yang terjadi pada

lapisan epidermis kulit bagian atas.

2.5.7 Pereduksi Kolesterol Lemak Kambing

Sebanyak 1 kg lemak/gajih yang berasal dari daging kambing

dipanaskan pada suhu tetap 60oC hingga menjadi lemak cair sebanyak

kira-kira 250 ml. Kadar kolesterol dalam lemak mula-mula dianalisis yaitu

sebesar 27,87%. Selanjutnya dilakukan penyerapan kolesterol dengan menggunakan

kitosan. Dalam penyerapan ini dilakukan ekstraksi dengan memasukkan 5 gr

kitosan kedalam beaker glass yang berisi lemak kambing cair sebanyak 50 ml,

diaduk suhu operasi dijaga tetap 60°C, waktu penyerapan divariasi masing-masing

10, 30, 45, dan 60 menit, selanjutnya dilakukan proses penyaringan, filtratnya

diambil untuk dianalisis kandungan kolesterolnya dengan Spektrofotometri (Hargono

et al., 2008).

2.5.8 Pengolah Limbah Industri

Salah satu fungsi kitosan adalah sebagai koagulan dan flokulan.

Bahan koagulasi dan flokulasi ini dipergunakan terutama dalam bidang industri

modern sebagai bahan pengolah limbah industri, oleh karena itu penelitian ini

dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan kitosan dalam mengikat logam berat

yang terdapat di perairan. Hasil penelitian ini diharapkan agar kitosan dapat

digunakan sebagai alternatif lain penurunan kandungan logam berat di perairan.

Pemanfaatan kitosan dari kulit udang yang efektif diharapkan dapat menjadi

salah satu alternatif dalam menanggulangi masalah polusi perairan (Nurhayati

dan Pratiwi, 2016).

2.6 Manfaat

Penggunaan Chitosan

Kitosan sangat

berpotensi sebagai bahan antimikroba, karena mengandung enzim lysosim dan gugus

aminopolysacharida yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Efisiensi daya

hambat kitosan terhadap bakteri tergantung dari konsentrasi pelarutan kitosan

(Wardaniati, et al. 2009 dalam Utami,

2013).

Chitosan memiliki

beberapa manfaat bagi manusia, sehingga merupakan bahan perdagangan yang memiliki

nilai ekonomi yang tinggi. Manfaat chitosan antara lain adalah: (1) dalam

bidang pertanian, chitosan menawarkan alternatif alami dalam penggunaan bahan

kimia yang terkadang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Chitosan membuat mekanisme

pertahanan pada tumbuhan (seperti vaksin bagi manusia), menstimulasi

pertumbuhan dan merangsang enzim tertentu (sintesa fitoaleksin, chitinase,

pectinnase, glucanase dan lignin). Pengontrol organik baru ini menawarkan

pendekatan sebagai alat biokontrol; (2) dalam bidang pengolahan air, chitosan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan membran ultrafiltrasi; (3) dalam

bidang makanan, chitosan sudah banyak digunakan dalam komposisi makanan di

Jepang, Eropa dan Amerika Serikat, sebagai perangkap lemak yang merupakan

terobosan dalam bidang diet; dan (5) dalam bidang kesehatan, chitosan digunakan

untuk bakteriostatik, immunologi, anti tumor, cicatrizant, homeostatic dan anti

koagulan, obat salep untuk luka, ilmu pengobatan mata, ortopedi dan penyembuhan

jahitan akibat pembedahan (Kusumawati, 2009).

Limbah udang yang

berupa kulit, kepala dan ekor mengandung senyawa kimia berupa kitin, kitosan,

protein, kalsium karbamat, lemak, air, abu dan lain-lain. Senyawa ini dapat

diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan penyerap logam-logam berat yang

dihasilkan oleh limbah industri. Hal ini disebabkan karena senyawa kitin dan

kitosan mempunyai sifat sebagai bahan pengemulsi koagulasi, reaktifikasi kimia

yang tinggi menhasilkan sifat polielektrilit kation sehingga dapat berperan

sebagai penukar ion (ion exchanger) dan berfungsi sebagai adsorben

terhadap logam berat dalam air limbah (Fachry dan Sartika, 2012).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

·

Chitosan adalah suatu

polisakarida yang diperoleh melalui deasetilasi kitin.

·

Chitosan diperoleh dari

cangkan crustacea diantaranya kepiting, rajungan dan udang.

· Proses isolasi chitin terdiri

dari dua tahap, yaitu tahap deproteinasi dilanjutkan tahap demineralisasi dan

pada akhirnya akan mengalami tahap deasetilasi dimana chitin mengalami

transformasi menjadi chitosan.

· Kitosan tidak beracun dan

mudah terbiodegradasi. Kitosan tidak larut dalam air, dalam larutan basa kuat, dalam

H2SO4 dan dalam beberapa pelarut organik seperti alkohol

dan aseton. Kitosan sedikit larut dalam HCl dan HNO3, serta larut

baik dalam asam lemah, seperti asam formiat dan asam asetat

· Kitosan

dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya bidang pangan,

industri maupun kesehatan. Beberapa aplikasinya antara lain untuk pengawet mi

dan ayam goreng, bahan pembuat membran ultrafiltrasi, benang/kain antibakteri,

plastik biodegradable, pengawetan

ikan, plester luka dan pereduksi kolesterol lemak kambing.

· Chitosan

memiliki beberapa manfaat bagi manusia antara lain dalam bidang pertanian,

bidang pengolahan air, bidang makanan dan bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Fachry, A. R. dan A. Sartika. 2012. Pemanfaatan

limbah kulit udang dan limbah kulit ari singkong sebagai bahan baku pembuatan

plastik biodegradable. Jurnal Teknik Kimia. 3

(18): 1-9.

Ferdiansyah, V. 2005. Pemanfaatan

kitosan dari cangkang udang sebagai matriks penyangga pada imobilisasi enzim

protease. Skripsi. Program Studi

Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Hargono, Abdullah dan I. Sumantri. 2008. Pembuatan

kitosan dari limbah cangkang udang serta aplikasinya dalam mereduksi kolesterol

lemak kambing. Reaktor. 12 (1):

53-57.

Harjanti, R. S. 2014. Kitosan dari limbah udang sebagai

bahan pengawet ayam goreng. Jurnal Rekayasa

Proses. 8 (1): 12-19.

Hartatik, Y. D., L. Nuriyah dan

Iswarin. 2014. Pengaruh komposisi

kitosan terhadap sifat mekanik dan biodegradable bioplastik. Jurusan

Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya.

Kusumawati,

N. 2009. Pemanfaatan limbah kulit udang

sebagai bahan baku pembuatan membran

ultrafiltrasi. Inotek. 13 (2): 113-120.

Nurhayati dan D. Pratiwi. 2016. Pengaruh massa dan

waktu pengadukan kitosan dalam menurunkan timbal dalam air. Seminar Nasional Sains dan Teknologi II. 132-139.

Prihatiningsih,

K., I. Silviana dan N. Wandasari. 2014. Hubungan

perilaku pengolahan limbah ikan asin dengan sanitasi lingkungan kerja fisik

pada industri ikan asin di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara

Angke Pluit Jakarta Utara Tahun 2014. Forum Ilmiah. 12 (1): 77-86.

Purwanti,

A. 2014. Evaluasi proses pengolahan

limbah kulit udang untuk meningkatkan mutu kitosan yang dihasilkan. Jurnal Teknologi. 7 (1): 83-90.

Savitri, E., N. Soeseno dan T. Adiarto. 2010.

Sintesis kitosan, poli (2-amino-deoksi-D-glukosa), skala pilot project dari limbah kulit udang sebagai bahan baku alternatif

pembuatan biopolimer. Prosiding Seminar Nasional

Teknik Kimia “Kejuangan” Pengembangan

Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia. 1-10.

Silvia, R., S. W. Waryani dan F. Hanum. 2014.

Pemanfaatan kitosan dari cangkang rajungan (Portonus sanginolentus L.) sebagai pengawet ikan kembung

(Rastrelliger sp.) dan

ikan lele (Clarias batrachus). Jurnal Teknik

Kimia USU. 3 (4): 18-24.

Swastawati, F., I. Wijayanti dan Susanto. 2008. Pemanfaatan

limbah kulit udang menjadi edible coating untuk mengurangi pencemaran

lingkungan. Jurnal Perikanan. 4 (4): 101-106.

Trisnawati, E., D. Andesti dan A. Saleh. 2013.

Pembuatan kitosan dari limbah cangkang kepiting sebagai bahan pengawet buah

duku dengan variasi lama pengawetan. Jurnal Teknik Kimia. 2 (19): 17-26.

Utami,

R. 2013. Pengaruh penambahan kitosan

terhadap jumlah kuman pada mie basah. Artikel

Publikasi Ilmiah. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu

Kesehatan, Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

Waty, H. R. 2012. Modifikasi kitosan pada aplikasi

plester luka berbasis kitosan (chitoplast) sebagai transdermal patch antibakteri.

Skripsi. Departemen Teknologi Hasil

Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Yulina, R., W. Winiati dan C. Kasipah. 2014.

Pengaruh berat molekul kitosan terhadap fiksasi kitosan pada kain kapas sebagai

antibakteri. Arena Tekstil. 29 (2): 81-90.

Oleh: Khoirut Tamam, Andy

Putra Dharmawan, Kiko Rahmad Dilaga K, Muhammad Yusup, Gandy Setiawan, Rizqun

Mubaro, Kholifatul Zahro, Abdi Nugroho, Melynda Dwi Puspita, Nurul Burhanul

Fitroh dan Faizatus Sholihah.

Comments

Post a Comment